「無視されたわけじゃない」と言われても、私は確かに“ひとり”だった

「無視してたわけじゃないよ」

夫は、そう言うかもしれません。

実際、彼はただ“自分の時間”を大切にしていたのだと思います。

仕事から帰ると、すぐにゲーム機を手に取りプレイする。あるいはスマホでゲームやYoutubeを楽しむ。

それが毎日の習慣でした。

私は、話したいことがあって声をかけるのだけど、

返ってくるのは、目も合わせないままの一言。

「あ、ごめん聞こえなかった」

それ以上話すと、ゲームの手を止めて「なに?」と聞くものの、

その目はまた画面へ戻っていく。

私と向き合うことなく、YouTubeに流れる動画に笑いながら、

私は話す気を失っていくのです。

ゲームとYouTubeの“音”の中で、私の声だけが浮いていた

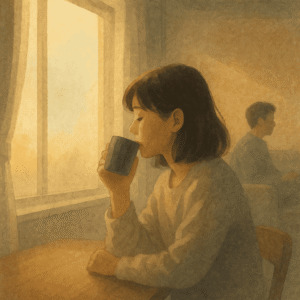

面と向かって話すことは、ほとんどありませんでした。

私が話しかけるタイミングは、いつも彼が何かを見ていたり、ゲームをしていたり、

“私以外の世界”に没頭している時間。

「今、話していい?」と聞くのも、空気を読むようになりました。

でも本当は、聞かなくても、向き合ってくれる関係でいたかった。

それなのに、私の話す言葉はテレビの音にかき消され、

彼の笑い声が、私の心の中の静けさを際立たせていきました。

私はそこにいるのに、存在していないような感覚。

夫の目に、私は「今ここにいる人」として映っているのだろうかと、

何度も自問しました。

「話してもいい時間」が与えられない関係

ゲーム中に話しかけると嫌がられる。

YouTubeに夢中なときに話しかけると、「え?なに?聞こえなかった」と言われる。

気を遣って、空気を読んで、タイミングをうかがって、

それでもうまくいかない。

私はいつの間にか、話したいことがあっても、

「いま言ってもいいかな」と、自分の気持ちを“整理”してしまうようになっていました。

本当は、整理なんてしなくていい。

好きなときに、話したいときに、自然に声をかけられる関係が、

“家族”じゃないのかなと、思ってしまうのです。

「見てくれていない」ことが、いちばんこたえた

一緒に暮らしていても、私は見られていなかった。

私の話より、スマホの画面の中の動画の方が面白くて、

私の表情より、ゲームのスコアの方が大事で、

私の存在より、静かにしてくれる空間の方が「心地よかった」のかもしれません。

でも私は、ただ見てほしかった。

「いま、話を聞いてほしい」

「ちゃんと目を見て、うなずいてくれるだけでいい」

それだけなのに、その願いさえも、

何度も押し殺すうちに、

私は自分の声を、封じるようになっていきました。

私の声は、届いていなかったのではなく、届くことを拒まれていた

一度、「私の話を聞いてほしい」と聞いたことがあります。

そのとき返ってきたのは、冷ややかな一言でした。

「疲れてるから自分の時間が欲しい」

それを聞いて、私は深く傷つきました。

私の言葉を、私という存在を、まるごと拒絶されたように感じたからです。

「自分の時間が欲しい」――その言葉で、私は黙ることを選んだ

「自分の時間が欲しい」と言われたあの日から、私は本当に話すことをやめました。

言葉をかけても無視される。

少しでも反論すれば「鬱陶しい」と言われる。

だったら、もう何も言わない方が楽。

そんなふうに思ってしまったのです。

言葉を失うということは、自分を失うことだった

私は自分の気持ちを伝えることを諦め、

自分の思いを抑えて、ただ「やるべきこと」だけをこなすようになりました。

家事も、育児も、夫との関わりも、すべてが“義務”のように感じられていきました。

自分の感情をしまい込み続けた結果、

私は「何を感じているのか」さえ、よくわからなくなっていきました。

嬉しいのか、悲しいのか、寂しいのか、怒っているのか。

感情の輪郭がぼやけて、自分自身が誰なのかも見失いそうになったのです。

無視されることの本当の怖さ

怒鳴られるよりも、叩かれるよりも、

「いないこと」にされることが、こんなに苦しいなんて思いませんでした。

無視は、見えない暴力です。

心に静かに傷を刻み、相手の存在価値を奪っていくものです。

私はその中で、じわじわと自信を失い、

「私が悪いのかな」「私が至らないからかな」と、自分を責め続けました。

「話しかけるな」と言われたあの日

思い出すたびに、胸が詰まる一言があります。

結婚して間もない頃、慣れない土地で心細かった私は、少しでも話をしたくて夫に声をかけました。

その時に返ってきたのは、

「鬱陶しいから話しかけるな」

という言葉でした。

あの時、私は「話す自由」を失いました。

それ以来、私は「話しかけてもいいかどうか」を常に気にするようになり、

“許可がなければ言葉を発してはいけない”ような感覚にとらわれていったのです。

最後に|言葉を失っても、心は生きていた

今だから言えることがあります。

どれだけ言葉を奪われても、どれだけ無視されても、

私は、心の奥で「悲しい」「寂しい」「苦しい」とちゃんと感じていた。

その感情は、本物だったし、私の“存在”の証だった。

だから今、私はそれを記録に残しています。

あの頃の私が、感じていたことを「なかったこと」にしないために。

次回予告|誰にも見えなかった「さみしさ」に、私だけが気づいていた

次回は、家庭という“見た目には平和”な場所の中で、

誰にも見えなかった「さみしさ」を、私がどんなふうに感じ、

どうやってその存在に気づいたのかについて、綴っていきます。

関連記事はこちら

コメント