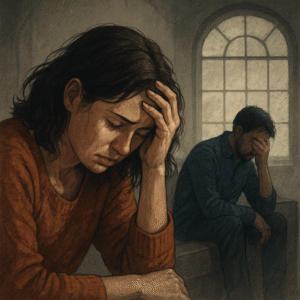

あなたの夫、こんな言動はありませんか?

- 何をしても認めてくれない

- こちらの気持ちを全て否定される

- いつも自分だけが正しい態度

- 外ではいい顔、家では冷たい

「辛い」と思っても、

「私が弱いだけ」「普通の夫婦でもあること」

そう自分を責めてしまう。

でも、その違和感は

モラハラのサインかもしれません。

私も8年間、ずっと疑い続けてきました。

「これって普通?」

「大げさに考えすぎ?」

この記事では、

私が体験してきた “気づきにくいモラハラの特徴12項目” をまとめます。

同じようにもがいている誰かのために。

モラハラかもしれない夫の特徴 12選

1|「ありがとう」「ごめんね」が言えない

私が何をしても「当然」。

私が傷ついても「お前が悪い」。

「言ってほしい」と伝えると

「思ってもいないことは言えない」

感謝も謝罪も拒否される関係でした。

関連記事

2|やめてほしいと言ってもやめない

「その言い方がつらい」と伝えても

- 「それがおかしい」

- 「今さら直せない」

お願いはいつも踏みにじられる。

私の気持ちは常に後回しでした。

関連記事

3|義父もモラハラ気質

夫の言動の背景には、

義父の強い支配気質がありました。

「育った環境の影響」

そう思いつつも、

傷つける言動は正当化できません。

関連記事

4|自分だけが絶対に正しい

反論をすると、

「お前は理解できない」

「論理的じゃない」

話し合いではなく

正しさの押し付けになっていきました。

関連記事

5|自分には甘く、他人には厳しい

私には厳しく

「間違っている」と断言するくせに、

同じことを自分がすると平気。

矛盾の中で、私だけ責められる関係。

関連記事

6|相手の気持ちを理屈で封じる

「悲しかった」と言っても

- 「それは事実じゃない」

- 「主観だろ」

感情を否定し、揚げ足を取る。

ガスライティングそのものでした。

関連記事

7|相談しても、自分の得だけ考える

「どう思う?」と聞いても、

返ってくるのは

彼が得する提案

“家族として一緒に考える”

という姿勢はありませんでした。

8|外では仕事ができる

外での評価は高く、周囲には好印象。

だから余計に、

家庭内での苦しみを理解してもらえない。

孤独なモラハラでした。

9|結局、全部私のせいになる

どんな結果でも最後は

「説明が悪い」

「気が利かない」

「お前が悪い」

責任を押し付けられるたび

心が削られていく。

関連記事

10|人を褒めることができない

どんなに努力しても、

「当たり前」

存在価値を否定する関わり方でした。

11|家族を「自分の所有物」だと思っている

私の意見より、

夫の思い通りに動くことが当然。

尊重や思いやりはなく、

支配と服従がベースになっていました。

12|自責の概念がない

- 傷つけても気にしない

- 悪いのは常に相手

- 自分は正しいと信じて疑わない

だからこそ、

改善がとても難しい相手でした。

終わりに——「これは心を壊す関わり方」

正直、

「モラハラ」と言葉にするのは怖かった。

夫を悪者にしたいわけじゃない。

でも、

長い間、確かに心を壊され続けてきた

その現実には

ちゃんと名前をつけてあげたかったのです。

結婚して8年。

今も私は、夫のモラハラに向き合っています。

もし今、同じように苦しんでいる人がいるなら

一人で戦わなくていい

- 逃げるという選択肢は正しい

- 誰かを頼ることは弱さじゃない

モラハラ加害者は自責性が低く、変わりにくいから。

あなたの感じている痛みは、

決して間違いじゃない。

どうか自分を大切にして

生き延びてください。

この言葉が、

あなたの心の支えになりますように。

この記事もおすすめ

コメント