◆ 1. モラハラは“学習された関係性”である

モラハラ的な言動は、突然出てくるものではありません。

多くの場合、それは幼少期からの家庭環境で“学んで”きたコミュニケーションのスタイルです。

怒鳴る、否定する、上から目線で諭す。

それが「正しい」「普通」と思い込まされて育つと、

そのやり方しか知らずに大人になってしまうことがあります。

夫も、おそらく父親との関係の中で「支配されること」「感情を抑えること」「黙って従うこと」を当たり前として身につけたのでしょう。

だからこそ、自分が他者を同じように扱っていることに気づけない。

それが「連鎖」の正体です。

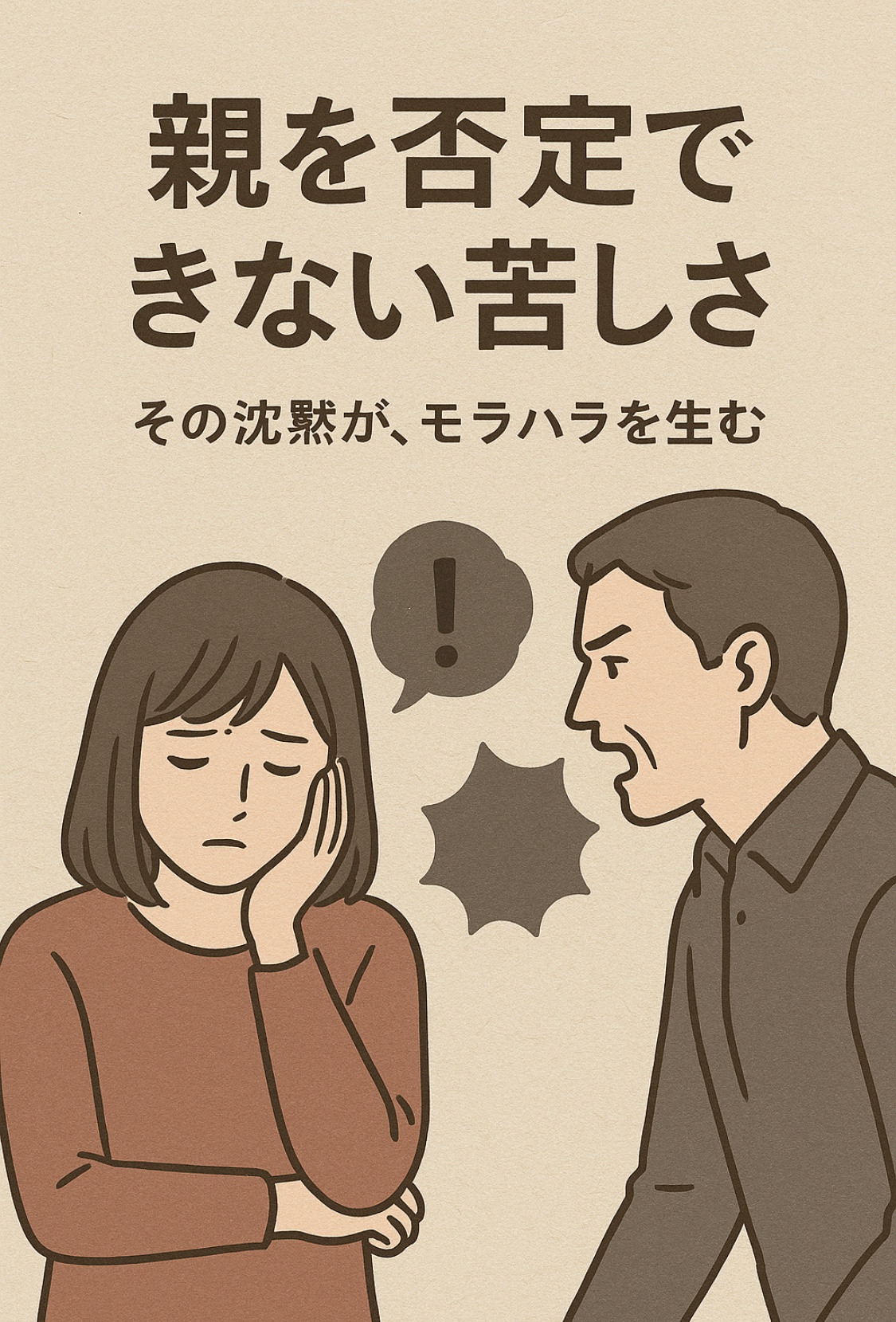

◆ 2. 「親を否定する=自分の人生を否定する」ように感じる

親を否定するということは、「自分の土台を崩す」ような体験になりかねません。

特に「毒親」という言葉に対して抵抗がある人ほど、その傾向は強いです。

- 親に感謝しないといけない

- 育ててもらったから否定なんてできない

- あれがなければ今の自分はいない

そう考えることで、自分の過去を肯定しようとするのです。

でも、それは往々にして「親の言動によって感じていた苦しさ」すら無視してしまう構造につながります。

夫は、きっとこう思っているのかもしれません。

「親は厳しかったけど、自分は傷ついていない。

だから、自分が人を傷つけているなんて思いたくない」

でも、それは「傷ついた自分」に気づいていないだけ。

もしくは、「気づくことが怖い」から、見て見ぬふりをしているのかもしれません。

◆ 3. モラハラ加害者は「共感力の欠如」ではなく「自己防衛」によって感情を遮断している

よく「モラハラの人は共感力がない」と言われます。

しかし、必ずしもそうとは限りません。

幼いころ、親から「感情を見せるな」「泣くな」「言い訳するな」と言われ続けてきた人は、

自分の感情を押し殺す訓練を無意識に積んでしまっています。

感情を無視して、論理でねじ伏せることが“安全”だった。

だから他人の感情にも共感できないのではなく、

感情に触れること自体が怖くて、自分も他人も切り離している状態なんです。

◆ 4. 反省するには「安心できる環境」が必要

人が自分の加害性に本当の意味で向き合うには、

それを支える「安心」と「責められない場」が必要です。

でも、現実には――

- 妻に責められていると感じて心を閉ざす

- カウンセラーにも「いい自分」を見せようとする

- 自分を守るために、過去の親の言動を正当化する

そんな防衛反応が働いてしまい、「本当の反省」にたどり着けない。

だからこそ、ただ本人に「あなたが悪い」と言い続けても、

心の底から変わることは難しいのです。

◆ 結論:「親を否定する」ことは「過去の自分を助ける」ことでもある

親を否定するというのは、親を憎めという話ではありません。

「親の言動に問題があった」と認めることは、

そのとき傷ついたままの自分を救い直す行為でもあります。

そして、そのプロセスを経て初めて、

他者の傷にも目を向けることができるのではないでしょうか。

▷ 本人の気づきは、いつどんな形で訪れるかわからない。

それでも私は、「人は変われる」と信じたい。

でも、「親の影響」に気づけない限り、

その変化は表面的なもので終わってしまうかもしれません。

私は今、祈るような気持ちで見守っています。

自分の中の「何かがおかしい」に、

どうか、気づいてくれますようにと。

関連記事はこちら

コメント