話しかけても返事がない日々

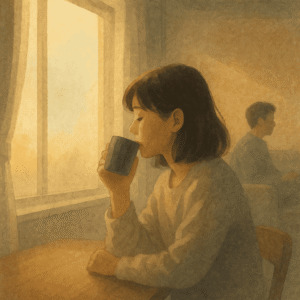

私が話しかけても、夫はゲームをしながら、YouTubeを見ながら、笑っているだけ。

返ってくるのは、「あ、ごめん、聞こえなかった」のひとことだけ。

それも、何度も繰り返すうちに、私のほうが諦めるようになった。

ゲームをする時間が一番大事で、私と話すことはその「ついで」でしかないように感じていた。

私は話をしたい。

夫のことを知りたい。

一緒に過ごしているのだから、同じ空間にいて、同じ時間を生きているのだから、気持ちを通わせたかった。

でも、私の言葉は夫には届かなかった。

どこにもぶつけられなかった想い

「さみしい」と言っても、笑われる気がした。

「そんなことで?」と鼻で笑われる自分が目に浮かんで、怖くて言えなかった。

たとえば、友だちに「最近、夫が全然話を聞いてくれなくて」とこぼすこともできたかもしれない。

でも、そんなことは小さな愚痴のように聞こえてしまう気がして、やっぱり口にはできなかった。

表面上は何も起こっていないように見えていた。

だからこそ、誰にもこの「さみしさ」は伝わらなかった。

気づいていたのは、私だけ。

私だけが、この静かな地割れのような感情を抱えていた。

「話しかける私」が消えていった

「話しかけてもムダ」

そう思うようになるのは、あっという間だった。

聞こえていないふりをされるたびに、私は少しずつ「話しかけること」をやめていった。

声を出すことが怖くなった。

どうせ聞いてもらえないなら、最初から言わないほうがましだと、自分に言い聞かせた。

気づいたら、「私」は、どんどん小さくなっていった。

夫と一緒にいるのに、ひとりぼっち。

その「ひとりぼっちのさみしさ」は、どこまでも深く、どこまでも静かだった。

それでも私は、自分の心を見つめた

誰にも気づかれなかった「さみしさ」は、私を壊すほどに重かった。

けれど同時に、それは私自身が「私の心の声」に気づくきっかけでもあった。

「私は、もっと見てほしかったんだ」

「私は、話したかったんだ」

「私は、ただ、普通に大事にされたかったんだ」

そうやって、自分の気持ちに、私自身が気づいていく時間が始まった。

⸻

この「気づき」が、やがて私を守る力になっていく──

そんな記録を、私はここに残していきたいと思っています。

コメント